東京渋谷のコレクションが八戸に!3000年の歴史を辿る古代エジプト美術館展【八戸市美術館】

東京都渋谷にある日本唯一の古代エジプト専門美術館〈古代エジプト美術館 渋谷〉のコレクション約200点が、八戸市美術館に集結! 圧巻的なスケールの展示が話題となり、連日多くの来場客で賑わっています。本記事では、オープニングセレモニーの様子と取材を通して感じた古代エジプト美術館展の楽しみ方をご紹介します。

〈八戸市美術館〉では2025年2月15日(土)〜4月7日(月)の期間中、八戸地域にゆかりあるアーティスト(作家/クリエイター)を紹介する展覧会シリーズ『八戸アーティストファイル2025 Finding Our Beauty』を開催中。「出会いと学び」により「100年後の八戸を創造する」ことをコンセプトに掲げる〈八戸市美術館〉で、今の「美」を見つめてみませんか?

八戸生まれ八戸育ち、現住も八戸。お酒をこよなく愛する酒場の住人。

ほかにも本と映画と音楽が好き。

はちのへ小さな浜の会メンバー

わかめTwitter|『 はちのへ小さな浜の会』Instagram |X(旧Twitter)

今回の展覧会『八戸アーティストファイル2025 Finding Our Beauty』では、地域の文化関係者と美術館がプレゼンター(推薦者)となり、八戸出身や八戸在住、市内の学校に通っていたなど、八戸にゆかりのある「今、一番紹介したいアーティスト」8名を選出。

選出の際にはプレゼンターのほかに、八戸市文化協会からの情報提供もあり、年齢もジャンルも違うアーティストが一堂に会しました。

この展覧会は1度きりで終わらず、シリーズ化を目指しているといいます。八戸市美術館の佐藤慎也館長は「今後もさまざまなかたちで、“今の時代”に活躍している方を紹介する予定です。これまで八戸の美を収蔵してきた美術館として、これからの美を見つけて紹介する役割も担っていきたい」と語ります。

ジャンルの違うアーティスト8名の展覧会……どんなアーティストが集まっているのか、どんな内容になっているのか、会場に入る前からとてもワクワクしています。推薦者からのコメントとともにご紹介していきます!

ジャイアントルームでの展示について説明をする山本耕一郎さん。

八戸工業大学感性デザイン学部 准教授の東方悠平さんが推薦したのは、「まちぐみ」の山本耕一郎さん。「まちぐみ」とは、山本さんを組長とし、市民らで構成されたメンバーと一緒に、楽しそうなプロジェクトを生み出す集団のこと。

東方さんは山本さんについて、「八戸のまちに馴染みすぎた、“変わったこと”をする人として八戸のまちに受け入れられてるのではと気にしておりまして……アーティストとしての山本さんの活動を見てほしい」と語ります。

たしかに発泡スチロールを本物そっくりに色付けした「絶対に食べてはいけないチョコバナな」や、商店のシャッターやウィンドウに貼られた「八戸のうわさ」は知っていましたが、アーティストとしての山本さんって、ちゃんと知らないかもしれない……。

展示会場に入る前から目を惹くブース。美のない美術館。

山本さんが展示を行っているジャイアントルームには、美術館の館銘板から「美」の文字がなくなったあの事件を彷彿とさせる展示が。

「なくなった『美』を成仏させる企画をやらないとって気持ちがあって」と語る山本さん。さっそく“変わった人”部分が垣間見えちゃってませんか!?

こちらの展示は「美」があった部分に文字パネルを引っ掛けることで、「忍」術館や「腹話」術館など、新たな“館”に生まれ変わる仕掛け。そして何も書いていないパネルに自分で文字を書き、オリジナルの“館”にすることもできます。

そしてその奥のスペースには、付ければみんな友だちになれるという、「うわさバッジ」のコーナーも。

会場内では山本さんの活動自体を紹介する「山本耕一郎年表」や、山本さんの制作したガラス製品も展示されています。

作品について説明をする加藤千晶さん。

〈八戸市美術館〉学芸員の大澤苑美さんが推薦したのは、「絵を編む」手法で暮らしの中の一瞬を作品にするアーティスト、加藤千晶さん。

「八戸工業大学第二高等学校の先生に卒業生で良い活動をしている人いませんかと話をした際、加藤さんのお名前が真っ先に挙がりました。作品を見てみると、八戸にはないタイプの作品だったので、今回の展覧会で紹介したいと思ったんです」(大澤さん)

加藤さんの作品は、遠くに立って見るときちんと絵が見えますが、近づけば近づくほど編み目しか見えなくなります。モザイク画のような面白さがあり、糸を編み込むことで絵を映し出す技法ですが、南部地方に古くから伝わる「南部裂織」に通ずるところもあるような気がしました。

中央に展示されている作品は新作。制作には約3ヵ月かかったのだとか。

「日常のワンシーンを編み物で記録する」というテーマで作品を制作している加藤さんは、次のように話します。

「美術を仕事にしようとしたときに“美しい”とは何かを考え、毎日の暮らしの積み重ねによって生まれる習慣や文化こそが美しいのではないかと思いました。一目一目編み、層を重ねることで絵ができる反復性は、日常をテーマにしたときに相性がいいんじゃないかと思い、編み物で作品を作っています」(加藤さん)

裏のテーブルには制作するためのスケッチや編み図も展示してあり、作品がどのように作られたかがわかるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

作品について説明をする石橋貴美子さん。

〈八戸彩画堂〉社長の松田和幸さんが推薦したのは、イタリアを拠点に活躍する画家の石橋貴美子さん。

「絵画は全世界共通のもの。石橋さんは海外で活動して、それを実践されている方です。八戸工業大学第二高等学校出身で、海外で活躍されている方もいるとお伝えしたい」と、その魅力を話します。

私、恥ずかしながら八戸に縁のある方が海外で活躍されているなんて知りませんでした……。

どの絵にも娘さんたちへの愛情、優しい眼差しが伝わってくる。

「絵から愛や日常を受け取ってほしい。個性とは出すものではなく自然と出てくるものなんです」と、石橋さん。

今回展示されているのは2013年頃〜18年頃の作品で、主に娘さんたちを描いています。

経験で得た感性と人間性、技法が融合し、それらが意識せず、にじみ出ている作品からは、石橋さんが娘さんたちに向ける愛情が伝わってきます。絵を通して見る私たちに対しても、愛とは何かを問いかけているかのようです。

展示の説明をする佐々木遊さん。

佐々木遊さんは本展で唯一の、グラフィックデザインを生業としているクリエイター。

〈八戸クリニック 街かどミュージアム〉館長、小倉学さんは「八戸を拠点に結成した市民参加型芸術ボランティアユニットICANOF(イカノフ)の豊島重之さんや、八戸市出身の造形家・伊藤二子さんと深く関わった、彼の幅広い技術と知見は、今後の八戸に大事なものを伝えてくれると思います」と推薦します。

佐々木さんが八戸でデザインを始めて20年。八戸でデザインする気持ち、心構えを作ってくれた、豊島重之さん、伊藤二子さんに感謝するコーナーとして600点を超えるスライドが展示されています(ひとりのアーティストの展示数としては過去最高らしい……)。

壁一面に佐々木さんがデザインしたロゴが。

佐々木さんが手掛けたデザインのなかには、八戸市民なら必ず一度は目にしたことがあるであろうものも。佐々木さんとは以前から交流がありましたが、いざ展示されているデザインを見ると「これも佐々木さんがデザインしたの!? え、あれも⁉︎」となりました。

「デザインは自分だけではなく、向こう側に“人”がいて、相手の思い・目的を形にして世に送り出しています。今回の展示作品はどんな依頼があって作品・デザインができたか逆算して、デザイナーの先にいる依頼者の思いに思いを馳せてほしい」と佐々木さん。

デザインする側、依頼する側、見る側、さまざまな立場になってみることで、今まで見えてこなかったデザインの本質が見えてくるのかもしれませんね。

作品について説明をする三村紗瑛子さん。

デーリー東北新聞社の松浦大輔さんが推薦したのは、二紀展を軸に活動を展開し、デーリー東北新聞社で連載されているエッセイ『ふみづくえ』の2021年の挿絵も担当していた油彩画家の三村紗瑛子さん。

「特定の物に焦点を当てず、どこか淡々として見える、現実にありそうでなさそうな室内空間を描いている作家さんです。企みがちりばめられた不思議な作品を楽しんでほしい」(松浦さん)

三村さんは、自身の作品について次のように話します。

「人物のいない室内空間の中でさまざまなものを配置し、光と影、形を操作しながら少し不安のようなものを持たせ、空間に迷い込んでもらうような作品作りを意識しています。過去の作品と現在の作品の制作意図の違いを比べてみてほしい」(三村さん)

建物の中を描いているのに気球があったり、水たまりがあったり……ここは室内? それとも外?

三村さんの作品を見ていると、自分が小さくなって絵の中を自由に動き回っている感覚が生まれました。あっちの窓の外は夜、あっちの窓の外は朝かな? あの紙飛行機はどこから飛んできたのかな? 階段の先には何があるんだろうか? ――不思議な空間に迷い込んだ、小さな私の大冒険の始まりです。

作品の説明をする庭田薫さん。

〈帆風美術館〉館長の吉田章恵さんは、「光」の表現を追求する、画家の庭田薫さんを推薦。

「海辺の景色そのものだけではなく、“目に見えていない何か”も一緒に描いている様子に感動しました。明日、地球がなくなるんだったらこの方を紹介しないと心残りだと思い、推薦しました」(吉田さん)

保育園に通っていたときから絵が好きで、八戸工業大学第二高等学校に進学した庭田さん。

「さまざまな分野・画材あるなかで絵の王道=油絵と思い、専門的に学んだのですが、美術史を知っていくうちに、あらゆる技法・綿密に練られたコンセプトなど、いろんなものに出合って、どうしていったらいいのか迷いました」(庭田さん)

迷いながら画風が二転三転し、やはり王道の油絵を極めたいと思った庭田さんは、何を描いても“庭田薫”だといってもらえるよう独自の描き方を開発しました。それが今回展示されている作品で印象派の究極系を目指した結果なのだそう。

美しい光に吸い込まれるような感覚。

今回展示されている作品はすべて八戸市内の海辺を描いているそうで「八戸でなければ見られない風景を、観光気分で、日の出を見る感覚で見てほしい」と庭田さんは語ります。

この絵はどこの海岸かな? どこの漁港かな? 季節はいつだろうか? そんなことを思いながら見ていたら、猛烈に海に行きたい衝動にかられました。

美術館学芸員の大澤さんが推薦するもう一人は、フォトセンター惣門の代表であり、半世紀以上、写真を仕事にしていて広告写真の仕事もしている米内安芸さん。

大澤さんは「写真教室を多数開催し、市民参加型芸術ボランティアユニットICANOF(イカノフ)の代表も努められ、八戸の文化に貢献してきた米内さんですが、作品をまとめて見る機会が意外とないのではと思い、推薦しました。米内さんの写真の艶やかな感じやキリッとした感じを受け取ってもらえたら」と話します。

「広告写真のなかにもアート的な要素が含まれているというのが、ようやくわかり始めてきた。これでいいなと思う写真はまだ撮れたことがなく……まだまだこれからも勉強していかなければならない」(米内さん)

キャリアの長い米内さんでもまだまだ勉強することがあるなんて、その向上心に脱帽です。

こ、ここは……! 私の地元ではないか!! 稲田食料品店は遠足のお菓子を買いに行っていました。

米内さんは「写真で写し出される1/100秒、1/1000秒その一瞬の世界の中にある、色や 、時間の気配など、気づいていないものを感じてほしい。写真を見ると瞬時にその場所と時間にタイムスリップできる感覚を体感してください」と語ります。

作品について説明をするYAMさん。

〈ソールブランチ新丁〉店主の吉川拓志さんが推薦するのは、絵を描き、写真を撮り、映像を作り、詩を書き……日々がすべてアートだというYAMさん。

気づいたときにはアートの世界にいて、子どもの頃から何かを作ったり、絵を描いたりするのが好きだったというYAMさんの覚えているなかで一番古い作品は、夏休みの宿題で作った、粘土を使ったスフィンクスなんだとか。

展示空間に入ってびっくり! 壁がピンク!!

普段はパステルで絵を描くというYAMさんですが、最近はデジタルで描くこともあるそう。YAMさんが作品を作る上で大切にしているのは、ずばり「自由」。「今はいろんなことがこぢんまりとしていて……みんなも好きなように好きなことを表現してほしい」と語ります。

グラフィックデザイナーが多く所属する〈JAGDA青森地区〉の幹事である佐々木遊さんからの推薦で、今回の展覧会のポスター・チラシデザインを作成したのはデザイナーの花田耕助さん。

「手描き感あふれるタイポグラフィや独特な色使いなど、他のデザイナーにない感性を持っている花田くんを推薦しました」と佐々木さんは語ります。

「一人の作家の作品に引っ張られないように意識し、いろんな人に興味を持ってもらえるよう、足を運んでもらえるよう、楽しそうだなと思ってもらえるようデザインした」と花田さん。

ポスター・チラシに「美」をくわえた鳥が……あの、なくなった「美」は君が持っていったのか!?

アーティスト同士で技法の話をする場面も。

「昔の美」があり「今の美」がある、そして「未来の美」につながっていくのだと思います。

今まで脈々と受け継がれてきた「美」とプレゼンター・アーティストとの出会いで広がった輪が、10年後、100年後の「八戸の美」にどんな影響をもたらすのかとても楽しみです。

今後も「八戸の美」から目が離せません。

3月29日(土)、30日(日)には、中高生向けの関連企画「春休みアーツキャンプ」も開催予定。

デッサンを通して、ものを見る力、とらえる力を鍛え、美大に進学した先輩やアーティストからのアドバイスも受けられるそう。興味のある方は八戸市美術館のHPをチェックしてみてくださいね。

東京都渋谷にある日本唯一の古代エジプト専門美術館〈古代エジプト美術館 渋谷〉のコレクション約200点が、八戸市美術館に集結! 圧巻的なスケールの展示が話題となり、連日多くの来場客で賑わっています。本記事では、オープニングセレモニーの様子と取材を通して感じた古代エジプト美術館展の楽しみ方をご紹介します。

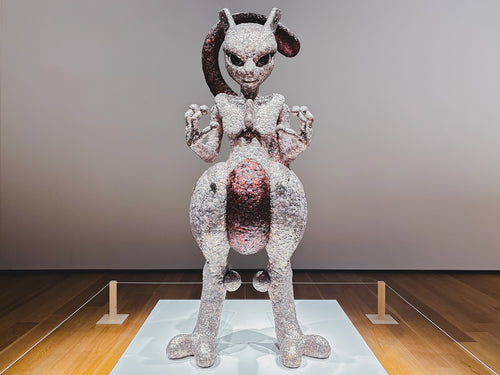

2025年8月31日(日)まで開催中の『ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―』。ゲームやアニメの世界であるポケモンと、現実世界のアーティストが作り出す工芸。その両者が融合したとき、いったいどんな“わざ”となるのか? 本記事では、筆者おすすめの3つの見どころと共に、本展の魅力をお伝えします!

日本国内のみならず海外でも大人気のポケモン(ポケットモンスター)と、日本の工芸がコラボレーションした『ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―』。ポケモン好きも工芸好きも満足すること間違いなしの展覧会が〈八戸市美術館〉で開催中です。はちまち編集部も内覧会に行ってきました! オープニングセレモニーと展示の内容をご紹介いたします!