東京渋谷のコレクションが八戸に!3000年の歴史を辿る古代エジプト美術館展【八戸市美術館】

東京都渋谷にある日本唯一の古代エジプト専門美術館〈古代エジプト美術館 渋谷〉のコレクション約200点が、八戸市美術館に集結! 圧巻的なスケールの展示が話題となり、連日多くの来場客で賑わっています。本記事では、オープニングセレモニーの様子と取材を通して感じた古代エジプト美術館展の楽しみ方をご紹介します。

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の影響もあり、いまあらためて注目を集めている浮世絵。全国各地で展覧会やイベントが開催されるなか、八戸市美術館でもついに浮世絵の展覧会がはじまりました! 本展では、〈八戸クリニック街かどミュージアム〉をはじめ、他館から集まった浮世絵作品や版本など、約200点を一挙に展示。浮世絵の基本からマニアックな豆知識まで、知れば知るほど引き込まれるその世界と魅力の一部をご紹介します。

開催期間:2025年4月19日(土)~2025年6月15日(日)

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の影響もあり、いまあらためて注目を集めている浮世絵。全国各地で展覧会やイベントが開催されるなか、八戸市美術館でもついにはじまった浮世絵の展覧会。

その名も『浮世絵コンニチは タイカンする江戸文化』。

タイトルの「コンニチは」には、浮世絵との出会いのあいさつという意味に加えて、浮世絵を通して“今日(こんにち)”を見つめ直す、という2つの意味が込められています。また「タイカン」には、当時の人々の感覚を“体感”しながら、浮世絵の世界や江戸時代の文化・社会を広く“大観(たいかん)”してほしい、という思いが重ねられています。

浮世絵とは、主に江戸時代に日本で盛んだった木版画や絵画の一種です。役者絵や美人画をはじめ、当時の人々の暮らしや娯楽、流行などをテーマに描かれており、江戸時代の文化や生活の様子を垣間見ることができます。

浮世絵の「浮世」という言葉は「この世の中」のことを指し、もともと仏教用語の「憂き世(うきよ)」に由来します。本来は「つらく儚い世の中」という意味でしたが、「どうせ一度きりの人生なら楽しもう」という発想から、娯楽や享楽的な意味を持つ「浮世」という漢字が使われるようになったといわれています。

人気の歌舞伎役者や、流行のファッションに身を包んだ美人、日本各地の名所などが描かれた浮世絵は、版画技術の進歩によって大量に摺ることが可能になり、庶民の間に広く普及しました。現代でいえば、写真やテレビ、スマートフォンのような存在として、情報を伝える“メディア”の役割も果たしていたと考えられています。

そんな浮世絵の世界へと私たちをいざなう入口には、展覧会をより楽しむためのワークシートが用意されています。鑑賞のヒントを与えてくれる、頼もしい旅のお供と一緒に、さっそく浮世絵の世界へ出かけてみましょう。

「浮世絵コンニチは!」

小学生向け、中高生・大人向けの二種類のワークシートのほか、会場マップ付きの基本情報シートはご自由にお持ちいただけます。

展示室の様子。

第1章では、浮世絵の制作手順や素材、道具、そしてさまざまな仕掛けが紹介されています。会場に入ってまず目を引くのは、きっと誰もが一度は目にしたことがある、葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》の復刻版です。「順序摺り(じゅんじょずり)」と呼ばれる、輪郭や色ごとに順番に何度も摺り重ねていく技法の制作過程を見ることができます。なんと、全部で11回も摺り重ねて一枚の作品が完成するのです! それでも色がズレない職人技には、ただただ感心するばかりです。

その“ズレ”を防ぐために使われた工夫が「見当(けんとう)」と呼ばれるもの。版木の枠外にあるL字型のでこぼこがその目印で、毎回同じ位置に和紙をぴったり置けるようになっています。

「見当をつける」という言葉はこの浮世絵用語から生まれたものなんだとか!

さて、会場を見わたしてみると、あちこちに「コンニチは」や「体感」などのマークがあることに気づきましたか?

このマークを見つけたら、ぜひ近くの壁や展示にも注目してみてください。「コンニチは」では、浮世絵にまつわる用語や技術の解説が、「体感」では、実際に触ったり、観察したりしながら浮世絵の世界をより深く楽しむことができます。

たとえば、「体感」コーナーで紹介されているのが、仕掛け絵の一種である「子持絵(こもちえ)」。歌舞伎の《形見草四谷怪談》のワンシーンが描かれており、役者が男役とお岩さん役を“早変わり”で演じる様子を、浮世絵ならではの仕掛けで表現しています。

戸板に描かれている男の絵をめくると……中からお岩さんが登場! 実際に仕掛けを体験できる再現展示になっています。

3人同時にのぞける顕微鏡! こんなの見たことない! ここでは、浮世絵に使われている手漉き和紙の繊維までじっくり観察できます。

そのすぐ隣には、実際に浮世絵に触ることができるコーナーも。目で見るだけではわからない、紙の質感を感じられる貴重な体験です。

そのほかにも、展覧会タイトルにちなんで、「今日は(コンニチは)」では現代との比較を楽しみ、「大観(タイカン)」では江戸時代や日本文化について学べる展示が広がっています。

浮世絵の基礎からディープな世界まで、どなたでも楽しめる充実の内容です!

第2章では、浮世絵に描かれたさまざまなテーマが紹介されています。みなさんが思い浮かべる浮世絵といえば、歌舞伎役者を描いた「役者絵」、流行の装いをした女性たちの「美人画」、そして日本各地の風景や宿場町を描いた「名所絵」や「街道絵」などではないでしょうか。

役者絵の中には、舞台の名場面や役者の姿だけでなく、化粧中の様子など“舞台裏”を描いたユニークな作品も展示されています。

私事ながら、大好きなアイドルを応援するいわゆる「推し活」にハマっている筆者。推しの写真を眺めたり、ミュージックビデオのメイキング映像を楽しんだりと、日々推し活に励んでいます。そんな目線で見ると、美人画や役者絵は、まるで当時の「ブロマイド」や「ポスター」みたいなもの。さらに舞台裏の姿まで描かれていたなんて、江戸時代の人たちも“推し活”していたんですね! なんだか急に親近感がわいてきませんか?

こちらは、人気役者の死後に制作された「死絵(しにえ)」と呼ばれる浮世絵。展示されているのは、当時絶大な人気を誇った8代目市川団十郎の死絵で、そこには彼の死を悼む人々の姿が描かれています。「団十郎ロス」に苦しむファンの姿に、筆者も胸が痛みます……

このように、浮世絵の代表的なジャンルを知ることで、江戸時代の人々が何に夢中になっていたのか、その暮らしぶりや価値観を垣間見ることができます。美しい絵を眺めるだけではなく、背景を知ると浮世絵がもっと楽しく、奥深く感じられ、筆者もどんどんその魅力に夢中になりはじめています。

第2章の「体感」コーナーでは、「判じ絵(はんじえ)」という遊び心あふれる浮世絵も紹介されています。判じ絵は、今でいう絵文字のようなもので、江戸時代の人々が絵を読み解いて意味を当てる“なぞなぞ”的な娯楽でした。たとえば《奪衣婆(だつえば)》という作品では、民間信仰の対象だった奪衣婆に、次々と人々が願い事をするシーンが描かれています。並んだ絵を読み解くと、人々の願いがあらわに……!

つまみを取ると裏に答えが。 「良い男で、大人しくて、お金持ちで、気立てのよい亭主が欲しい」という、ちょっぴり理想が高めの願い事だったようです(笑)。

そのほか、江戸時代には「連(れん)」と呼ばれる、身分を超えて交流できる文化サークルのような場がありました。武士から庶民まで、俳諧や狂歌、川柳などを通して趣味や感性を共有していたんですね。文化の力って、すごい。

《狂文宝合記(きょうぶんたからあわせのき)》では、身のまわりのモノを「これは◯◯という宝である!」と勝手にこじつけて楽しむ、ユーモアたっぷりの連の集まりの様子が記録されています。大河ドラマ『べらぼう』にも登場する蔦屋重三郎や絵師・喜多川歌麿など、当時の文化人たちが参加していた版本も展示されていますので、お見逃しなく!

そして見逃せないのが、八戸と浮世絵の関わりを紹介するコーナー。八戸では現在も俳諧が盛んですが、そのルーツともいえるのが、八戸藩7代藩主・南部信房公を中心とした俳諧活動です。展示では、信房公(俳諧名:五梅庵畔李)が関わった摺物という非売品のオーダーメイド版画や、八戸藩御用絵師・喜多川月磨の相撲絵(複製)も紹介されています。月磨は、あの有名な喜多川歌麿の弟子で、八戸藩から重要な作画の依頼を受けていた人物。信房公の肖像を描いた作品もあるそうです。

江戸時代の庶民に大人気だった相撲。後期になると、各藩は“お抱え力士”を持つようになり、その力士を使って藩をPRしていたそう。いわば現代のスポンサー制度のようなものですね。南部八戸藩の紋が入った化粧まわしを締めた力士たちを描いた「相撲絵」からは、当時の熱気と誇りが伝わってきます。

第3章では、浮世絵や日本ならではの表現や時代背景に焦点を当てています。大胆な遠近法や余白を活かした構図など、浮世絵を特徴づける画風はもちろん、和紙いっぱいにモチーフを詰め込んだり、飾り立てたりすることで生まれる「めでたさ」の感覚——こうした日本人独特の美意識が紹介されています。

布を大きく描き、富士山を小さく描くことで遠近感を出した作品。

浮世絵の大胆な構図、平面的な色使い、装飾性に富んだ美しさは、写実的な描写や遠近法を重視してきた当時の西洋美術に大きな衝撃を与えました。そして19世紀中頃から20世紀初頭にかけて、「ジャポニスム」と呼ばれる日本趣味の大ブームがヨーロッパで巻き起こります。

たとえば、ゴッホの《タンギー爺さん》の背景には、浮世絵の花魁が描かれています!

また、江戸時代の三大改革のひとつ、老中・水野忠邦による「天保の改革」も、この時代の美術や文化に大きな影響を与えました。この改革は、幕府の財政立て直しや秩序の回復を目的とした厳しい引き締め政策で、町人や庶民の暮らしにも影響が及びました。

「贅沢を控えるように」といった取り締まりの一環で、歌舞伎や寄席などの娯楽に制限がかけられたのです。浮世絵も例外ではありません。とくに春画や、遊女・芸者・役者を描いた美人画といった風俗的な題材は、厳しく取り締まられるようになります。

また、風紀の乱れだけでなく、幕府への批判や世の中の混乱をあおるような表現も規制の対象となりました。しかし、そんななかでも浮世絵師たちは知恵を絞り、「見立て」と呼ばれる手法を使って規制をかいくぐります。

実在の人物や出来事を別のものに置き換えたり、動物や妖怪の姿を借りて、実は幕政や社会の矛盾を風刺したりと、ひと目では分からない巧妙な表現でメッセージを伝えていたのです。

検閲の網をくぐり抜けながら、機知とユーモアに富んだ表現で描かれ続けた浮世絵。「憂き世」すらも、笑い飛ばして楽しんでしまおうという江戸の人々のたくましさと、浮世絵の本来の姿を感じさせてくれます。

江戸中期以降に全国へと広まった貸本屋の存在や、寺子屋教育によって日本の識字率が高まったことから、娯楽としての書物が庶民文化の形成に大きな影響を与えるようになりました。この章では、当時人気を博した物語を中心に展示されており、時代を超えて今なお愛され続ける作品の数々に、筆者も思わず大興奮!

お正月の定番「忠臣蔵」。今でも毎年のようにドラマや舞台で目にしますね。

映画化もされた「八犬伝」。八人の若者(八犬士)が、運命に導かれて集結し、悪を倒して正義を貫く——そんな熱いストーリーに心を揺さぶられます。

時代が変わっても、漫画やアニメ、映画などで脚色を加えられながら語り継がれている作品たち。今も昔も、大衆が好むストーリーには共通点があるのかもしれません。

とはいえ、受け継がれる物語がある一方で、時代の流れとともに少しずつ忘れ去られていく作品があるのもまた事実。「そんな物語にもあらためて目を向け、過去に思いを馳せるきっかけにしてほしい」というメッセージが込められた構成になっています。

ブラックキューブでは浮世絵を制作する彫師(ほりし)、摺師(すりし)の技術を紹介する映像もご覧いただけます。

浮世絵といえば、葛飾北斎や歌川広重、喜多川歌麿といった有名な絵師たち、そして《冨嶽三十六景》や《東海道五拾三次之内》などの名作を思い浮かべていました。しかし今回、浮世絵は絵師だけでなく、「版元(はんもと)」と呼ばれる企画・制作・販売を担う存在や、絵を木に彫る「彫師」、それを摺る「摺師」など、複数の専門職による分業によって成り立っていることを知りました。

本展では、こうした浮世絵の精神を受け継ぐかのように、市民や団体、教育機関などとともに美術館活動を行う「共創パートナー」との取り組みを展開しています。〈八戸クリニック街かどミュージアム〉や、会場で配布されているワークシートを企画した〈Edulinks〉もその一員です。

そのほか、展示期間中は浮世絵に関連したワークショップやギャラリーツアーなど、市民が主催するさまざまな「共創企画」が八戸市美術館だけでなく市内各地で展開されます。多くの手を経て完成した浮世絵のように、この展覧会もまた、多くの人の力によってつくられています。

〈八戸クリニック街かどミュージアム〉館長兼学芸員であり本展の共同企画者でもある小倉学さん。浮世絵の豆知識が盛りだくさんの解説をしてくださいました。

本展では、浮世絵をさまざまな角度から見つめ、実際に体感することを通じて、江戸時代の人々の暮らしや娯楽、そして作品に込められたユーモアや美意識を垣間見ることができました。当時の人々の感覚や価値観に共感する部分もあれば、日常の中に遊び心を見出し、粋に“浮世”を生きようとした江戸の人々のたくましさやしなやかさに、心を揺さぶられる瞬間もありました。情報の洪水にさらされ、先の見えにくい今の時代だからこそ、ひとつの絵に込められた物語をじっくり味わい、そこに自分の感情を重ねるという営みが、どれほど大切なことなのか……と一人思いを馳せています。

推し活やSNSで「好き」を表現する現代人の姿と、役者絵や美人画に熱狂した江戸の庶民の姿が重なり合う一方で、浮世絵からは、もっと自由に、もっとユーモアを持って生き抜こうとする心意気が伝わってきます。そんな生き方に、今の私たちも少しヒントをもらえるような気がしました。

江戸の社会や文化を生き生きと映し出す浮世絵の世界に、まさにどっぷりと浸かることのできる本展。その魅力は、とても一記事では語り尽くせません! みなさんもぜひ、「コンニチは!」の合図とともに、浮世絵との出会いと学びの旅をお楽しみください。

美術館入口付近のショップコーナー

東京都渋谷にある日本唯一の古代エジプト専門美術館〈古代エジプト美術館 渋谷〉のコレクション約200点が、八戸市美術館に集結! 圧巻的なスケールの展示が話題となり、連日多くの来場客で賑わっています。本記事では、オープニングセレモニーの様子と取材を通して感じた古代エジプト美術館展の楽しみ方をご紹介します。

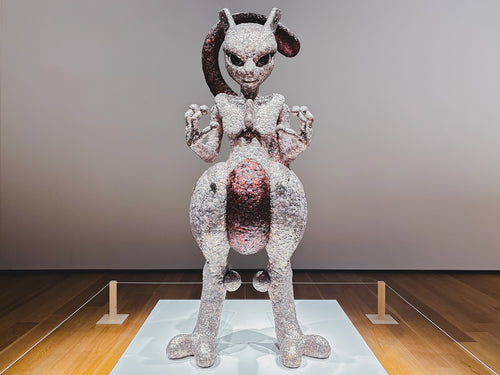

2025年8月31日(日)まで開催中の『ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―』。ゲームやアニメの世界であるポケモンと、現実世界のアーティストが作り出す工芸。その両者が融合したとき、いったいどんな“わざ”となるのか? 本記事では、筆者おすすめの3つの見どころと共に、本展の魅力をお伝えします!

日本国内のみならず海外でも大人気のポケモン(ポケットモンスター)と、日本の工芸がコラボレーションした『ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―』。ポケモン好きも工芸好きも満足すること間違いなしの展覧会が〈八戸市美術館〉で開催中です。はちまち編集部も内覧会に行ってきました! オープニングセレモニーと展示の内容をご紹介いたします!